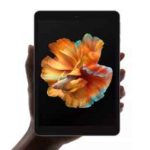

2025年5月17日、ついに待望の8.4インチタブレット「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」が発売されました。コンパクトなボディに最新技術を凝縮し、「Compact, Smooth, Powerful」というキャッチフレーズを掲げる本機は、発売前から多くの注目を集めています。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの魅力

最大の魅力はそのコンパクトなサイズからは想像できないほどの高性能化です。AnTuTuベンチマークスコア50万点以上を誇るMediaTek Dimensity MT8791プロセッサを搭載。最大16GBまで拡張できるメモリ、高速な256GB UFS3.1ストレージの組み合わせで、驚くほど快適に動作します。

さらに、フルHDの高精細なディスプレイは90Hzの高リフレッシュレートに対応し、前モデルとは比較にならないほど滑らかに動作。Wi-Fi 6による超高速通信が利用できるほか、長時間駆動できる6050mAhバッテリーや臨場感あふれるデュアルBOXスピーカー、使い勝手が向上した最新のAndroid 15をベースとしたALLDOCUBE OS 4.1Lなど、魅力的な要素が満載です!

この記事で徹底解剖!

この記事では、そんな魅力あふれる「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」の性能、デザイン、使い勝手、そして注目の新機能に至るまで、あらゆる角度から徹底的に深掘りし、その実力を余すところなくレビューしていきます。

特に、多くのユーザーが気になるであろう前モデル「ALLDOCUBE iPlay 60 mini Pro」との違いに焦点を当て、どのような点が進化し、またどのような点に注意すべきなのかを明らかにしていきます。

【この記事で分かること】

- ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの詳細なスペックと外観、質感

- 90Hzディスプレイの見やすさ、発色、リフレッシュレートの実際の使用感

- MediaTek Dimensity MT8791プロセッサの処理能力(スペック、ベンチマーク、ゲーム性能)

- メモリ(RAM)とストレージ(ROM)のマルチタスク性能とデータアクセス速度

- バッテリーの持続時間とPD 18W急速充電の実力

- Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4など最新通信機能のメリット

- Android 15ベースのALLDOCUBE OS 4.1Lの操作感、UI、AIツールなどの新機能

- 前モデル「Alldocube iPlay 60 mini Pro」や他の競合タブレットとの徹底比較

- ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのメリット・デメリット、そしてどんな人におすすめか

この記事を最後まで読むことで、「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」が本当に「買い」なのかどうか、その判断材料がきっと見つかるはずです。購入を検討されている方はもちろん、最新のコンパクトタブレットの動向に興味がある方も、ぜひ参考にしてみてください。

この製品の購入はこちら→ Amazon リンク

公式ページ:Alldocube iPlay 70 mini Pro – Alldocube Global

価格をチェック!ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは他のタブレットより安い?

ALLDOCUBE iPlay 70 mini ProはAmazonで実質23,999円で販売されています。また、楽天市場(24,980円・送料無料)でも購入できます。※価格は2025/7/05調査のものです。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra

2025年4月10日に発売された「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra」はAliExpressで41,334円で販売中です。こちらは、コンパクトながら驚異的なパフォーマンスを秘めた8.8インチタブレットです。最新のQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 プロセッサと12GBの大容量LPDDR5Xメモリを搭載し、あらゆる操作を快適にこなします。

注目すべきは、最大144Hzのアダプティブリフレッシュレートに対応した2.5K WQXGA IPSスクリーン。ゲームや動画視聴において、息をのむほど滑らかで美しい映像体験を提供します。さらに、VCベイパーチャンバーと多層グラフェンシートによる冷却システムが、長時間の高負荷時でも安定した動作をサポート。デュアルBOXスピーカーはDTS Soundに対応し、迫力のサウンドを実現。Google Geminiとの連携やDP映像出力など、多彩な機能も魅力です。これら全てを軽量335g、薄さ7.9mmのフルメタルユニボディに凝縮しています。

HEADWOLF Fpad 7

2025年2月に発売された「HEADWOLF Fpad 7」はAmazonでクーポン適用で実質28,999円で販売中です。こちらは、鮮やかな映像美と快適な操作性を追求した8.4インチタブレットです。MediaTek Dimensity 7050 プロセッサと最大16GBのメモリ(8GB物理 + 8GB仮想)を搭載し、スムーズなマルチタスクやゲーム体験を実現します。

注目すべきは、WQXGA (2560 x 1600)解像度のIn-Cell IPS液晶です。Widevine L1にも対応し、高画質な動画コンテンツを存分に楽しめます。6軸ジャイロセンサーやスマートPAアンプ搭載スピーカーは、ゲームやエンターテイメントの没入感を一層高めます。さらに、Wi-Fi 6や4G LTE通信に対応し、どこでも高速なネットワーク接続が可能です。アルミニウム合金のボディも魅力の一つです。

Alldocube iPlay 60 mini Pro

2024年5月23日に発売された「Alldocube iPlay 60 mini Pro」はAmazonでクーポン適用で実質18,963円で販売中です。こちらは、日常のあらゆるシーンで活躍するバランスの取れた8.4インチタブレットです。プロセッサにはMediaTek Helio G99を採用し、最大16GB(8GB物理 + 8GB仮想)のメモリと組み合わせることで、アプリの起動やブラウジングもスムーズ。フルHD解像度のIPS液晶は鮮明で、Widevine L1にも対応しているため、高画質な動画ストリーミングを存分に楽しめます。

デュアルBOXスピーカーによるステレオサウンドは、エンターテイメント体験を一層豊かにします。4G LTE通信に対応し、外出先でもインターネットや通話が可能です。さらに、FMラジオ機能、ジャイロスコープ、顔認証、触覚振動モーターなど、便利な機能も多数搭載。Android 14ベースのAlldocube OS 3.0を採用し、快適な操作性を提供します。

Teclast M50 Mini

2024年6月に発売された「Teclast M50 Mini」はAmazonでクーポン適用で実質11,900円で販売中です。こちらは、日常使いに最適な機能を備えた8.7インチタブレットです。Unisoc T606 プロセッサと最大16GB(6GB物理 + 10GB仮想)のメモリを搭載し、ウェブブラウジングや動画視聴などを軽快にこなします。HD解像度のIPS液晶は、T-Color技術により鮮やかな色彩を表現し、Widevine L1にも対応しているため、様々な動画配信サービスを高画質で楽しめます。

アイプロテクションモードやリーディングモードなど、目に優しい表示モードも充実。デュアルチャンネルスピーカーによるステレオサウンドは、コンテンツへの没入感を高めます。4G LTE通信やAI顔認証にも対応しており、外出先での利用やセキュリティ面でも安心です。Android 14を搭載し、最新の機能と使いやすさを提供します。

まとめ

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの価格は、Amazonや楽天市場の通常価格28,999円で見ると、同程度のスペックを持つHEADWOLF Fpad 7(実質28,999円)と同等であり、特別安いとは言えません。しかし、AliExpressでは22,145円、さらに楽天市場ではレビュー投稿によるクーポン(2025年5月20日午前0時以降利用可能)を適用すれば19,999円となるため、この価格であれば性能を考えると非常にお買い得と言えるでしょう。したがって、購入経路やタイミングによって「安い」とも「標準的」とも評価が変わる製品です。

今回比較した中で、現時点(2025年5月19日)で最も安くお買い得なモデルは、Amazonでクーポン適用後実質11,900円で購入できる「Teclast M50 Mini」です。日常的な利用には十分な性能を持ちながら、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。次いで、「Alldocube iPlay 60 mini Pro」も実質18,963円と手頃な価格で、バランスの取れた性能を提供しています。ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proも、楽天のキャンペーンをうまく利用できればこれらと同等のお得感で購入できる可能性があります。

開封と外観チェック:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro の薄型デザインと質感

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのパッケージ開封から、本体デザインの第一印象、そして前モデルからの進化点である薄さや素材感、さらには日々の使い勝手に関わるボタンやポートの配置について、詳しくレビューしていきます。

パッケージ内容と付属品の確認

製品が手元に届き、まず行うのが開封の儀ですね。ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの箱の中には、タブレット本体のほか、充電とデータ転送用のUSB Type-Cケーブル、ACアダプター、多言語対応の説明書、そしてSIMカードスロットを開けるためのSIMピンが同梱されていました。これらが揃っていれば、購入後すぐにタブレットを使い始めることができます。

第一印象:手にした瞬間に感じる上質な質感

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proを実際に手に取ってみると、まずその上質な質感に誰もが気づかされるはずです。安価なタブレットにありがちなプラスチック製の筐体とは一線を画し、本機は従来モデルのiPlay 60 mini Proが誇ったプレミアムなアルミニウム合金の質感をしっかりと受け継いでいます。

ひんやりとした金属ならではの感触と、CNC加工によるものと思われる適度な剛性感が手に伝わり、これが約2万円台のタブレットかと驚かされるほどの高級感を醸し出しています。エッジ部分の処理も丁寧で、手に持った際の当たりも柔らかく、長時間の使用でも不快感を感じさせません。

私が試用したモデルの背面は、落ち着きのあるマットなグレーカラーで仕上げられており、指紋が付きにくいのも嬉しいポイントです。光の当たり方によって微妙に表情を変えるその様は非常にスタイリッシュで、まるで高級オーディオ機器のような洗練された佇まいを感じさせます。

このデザインであれば、例えばお気に入りのカフェで『Apple Music』を聴きながら読書をするといったプライベートな時間はもちろん、外出先での急な資料確認やオンラインミーティングなど、ビジネスシーンで取り出しても全く見劣りしません。「iPlay 70 mini Pro」という製品名がさりげなく刻印されているのも、所有する喜びを静かに満たしてくれるディテールです。

デザインの進化点:驚きの7.3mm薄型ボディ

デザイン面における最大の進化点は、何と言ってもその驚異的な薄さです。ALLDOCUBEのiPlay miniシリーズで最も薄いとされるこのiPlay 70 mini Proは、厚さわずか7.3mm。前モデルのALLDOCUBE iPlay 60 mini Proが7.9mmでしたから、実に0.6mmものスリム化を実現しています。

この数値だけを見るとわずかな差に感じるかもしれませんが、実際に両者を手に取って比較すると、その差は歴然。まるで薄い手帳を持っているかのような感覚で、グリップ感が向上し、特に片手で持って操作する際にその恩恵を強く感じました。

この薄さは、携帯性にも大きく貢献しています。例えば、普段使いのショルダーバッグの薄いポケットや、ジャケットの大きめの内ポケットにもスルリと収まり、どこへでも気軽に持ち運べます。

また、ベッドサイドで横になりながら電子書籍サービス『DMMブックス』で漫画を読む際や、ソファでくつろぎながら動画配信サービス『Hulu』で映画を鑑賞する際など、どのような体勢でも取り回しが良く、長時間の使用でも腕への負担が軽減されるのを実感できました。見た目にも、よりシャープで現代的な印象を与え、まさに「Compact, Smooth, Powerful」というキャッチコピーを体現するデザインと言えます。

操作性を考慮したボタン配置

日々の操作で頻繁に触れるボタン類の配置も重要です。ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proでは、電源ボタンと音量調節ボタンが本体の右側面にまとめられています。これは従来モデルから引き継がれた配置で、タブレットを縦に持った際に自然と指が届くため、画面のオンオフや音量調整がスムーズに行えます。この直感的な操作性は、使っていてストレスを感じさせません。

底面ポートとスピーカー:利便性と少し気になる点

充電やデータ転送に使用するUSB Type-Cポートは、本体の底面中央に配置されています。そして、その左右にはデュアルBOXスピーカーが備わっています。このレイアウトのおかげで、例えば充電ケーブルを接続したまま横向きにして、動画配信サービス「Netflix」で映画を楽しんだり、「Spotify」で音楽を聴いたりする際に、ケーブルが邪魔になりにくいのは嬉しいポイントです。

ただ、スピーカーが底面の一方向に集中しているため、タブレットを机に直接置いて音を出すと、サウンドがやや下方向から聞こえてくる感覚がありました。この点は、視聴スタイルによっては少し気になるかもしれません。

このセクションのまとめ:デザインと外観

- パッケージ内容:本体、USB Type-Cケーブル、ACアダプター、説明書、SIMピンを同梱。

- 本体デザイン・質感:アルミ合金製で高級感がありスタイリッシュ。落ち着いたグレーカラー。

- 薄さ:前モデルiPlay 60 mini Proの7.9mmから0.6mm薄くなり7.3mmを実現。持ちやすく見た目もシャープに。

- ボタン配置:右側面に電源ボタンと音量ボタンを配置し、操作性は良好(従来モデル同様)。

- ポート・スピーカー:底面にUSB Type-Cポートとデュアルスピーカーを搭載。充電中の横向き利用は快適だが、音の指向性にやや注意点あり。

ディスプレイ徹底比較:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proで滑らかさと明るさが進化

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのディスプレイ品質に焦点を当て、その美しい表示性能を徹底的にレビューしていきます。前モデルであるALLDOCUBE iPlay 60 mini Proから特に進化したリフレッシュレートや輝度を中心に、解像度、発色、視野角、そして動画視聴に欠かせないWidevine L1への対応や、便利な自動輝度調整機能についても詳しく見ていきましょう。

基本スペックと第一印象:見やすい8.4インチフルHD+

まず、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのディスプレイの基本的なスペックですが、画面サイズは8.4インチ、解像度は1920×1200ピクセルのフルHD+となっています。この8.4インチというサイズは、実際に手に取ってみると絶妙で、片手でも持ちやすく、ウェブサイトの閲覧や電子書籍の読書に最適だと感じました。それでいて、動画コンテンツを視聴するにも十分な大きさを確保しています。

解像度に関しても、フルHD+ということで非常に高精細です。小さな文字も潰れることなくくっきりと表示され、写真や動画も細部まで鮮明に楽しむことができました。パネルには広視野角が特徴のIPS方式が採用されているため、少し斜めから画面を覗き込んでも色味の変化が少なく、複数人で一緒に画面を見るようなシーンでも快適です。

進化のポイント①:90Hzリフレッシュレートがもたらす滑らかな体験

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのディスプレイにおける最大の進化点の一つが、リフレッシュレートの向上です。前モデルのALLDOCUBE iPlay 60 mini Proが60Hzだったのに対し、iPlay 70 mini Proでは90Hzの高リフレッシュレートに対応しました。この差は、実際に操作してみると明らかで、画面のスクロールが非常に滑らかです。例えば、ウェブブラウザで縦に長いページを読む際や、X(旧Twitter)のようなSNSのタイムラインを追う際にも、残像感が少なく、目への負担も軽減されるように感じました。

また、UIのアニメーションもよりスムーズになり、タブレット全体の操作感が向上しています。特に、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』のようなリズムゲームや、『PUBG MOBILE』のような動きの速いシューティングゲームをプレイする際には、この滑らかな表示がより快適なプレイ体験に繋がるはずです。

進化のポイント②:輝度向上で室内での視認性がアップ

もう一つの大きな進化点は、ディスプレイの明るさ(輝度)です。iPlay 70 mini Proは、標準値で450nit、最小値でも400nitという輝度を実現しています。これは、iPlay 60 mini Proの標準値350nit、最小値320nitから大幅に向上しており、特に室内での視認性が格段に良くなりました。一般的な室内環境であれば、明るさが不足していると感じることはまずないでしょう。

発色についても、個人的には十分合格レベルだと感じています。色の明暗やグラデーションも自然に表現され、例えば『YouTube』で色彩豊かな自然のドキュメンタリー映像(例:コスタリカの熱帯雨林の映像など)を見ると、その美しさに引き込まれます。タッチ感度も良好で、前モデルと同様にスワイプやタップへの反応も良く、快適に操作できました。

ただ、非常に日差しの強い屋外では、画面の明るさが最大でもやや見づらく感じることがありました。この点は、多くのタブレットに共通する傾向かもしれません。

Widevine L1対応:高画質ストリーミングを存分に

動画視聴において重要なWidevine L1にも、iPlay 70 mini Proは前モデルのiPlay 60 mini Proと同様にしっかりと対応しています。これにより、「Netflix」や「Amazon Prime Video」、「Disney+」といった主要な動画配信サービスで、著作権保護されたコンテンツを高画質(HD以上)で再生することが可能です。

実際にいくつかの映画(例:『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の壮大なCGシーン)やアニメ(例:『鬼滅の刃』の戦闘シーン)を視聴してみましたが、鮮明さやコントラストに関して、前モデルとの間に体感できるほどの大きな差は感じられませんでした。いずれのモデルも、十分に満足のいく高画質でストリーミングコンテンツを楽しめます。

光センサー搭載:便利な自動輝度調整機能

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、iPlay 60 mini Proと同様に光センサーを搭載しており、周囲の明るさに応じて画面の輝度を自動で調整してくれます。この機能は非常に便利で、明るい場所に移動したり、逆に暗い部屋に入ったりした際に、手動で輝度を調整する手間が省けます。また、常に最適な明るさに保たれることで、バッテリーの節約にも繋がっているように感じました。自動調整の反応も比較的スムーズで、実用性は高いと言えます。

このセクションのまとめ

- 基本性能:8.4インチのフルHD+(1920×1200)IPSディスプレイ搭載で高精細かつ広視野角。

- リフレッシュレート向上:60Hzから90Hzに向上し、スクロールやUI操作が非常に滑らかに。

- 輝度向上:標準輝度が350nitから450nitにアップし、室内での視認性が向上。発色も良好。

- Widevine L1対応:Netflixなどのサービスで高画質視聴が可能(前モデル同様)。

- 自動輝度調整:光センサー搭載で、周囲の明るさに応じた自動調整に対応し便利。バッテリー節約にも貢献。

プロセッサ進化の核心:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのスペック徹底解剖

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのプロセッサに焦点を当て、その処理能力の進化をスペックの観点から深掘りしていきます。

前モデルALLDOCUBE iPlay 60 mini Proに搭載されていたMediaTek Helio G99と、iPlay 70 mini Proが新たに採用したMediaTek MT8791を比較し、製造プロセス、CPUアーキテクチャ、GPU、メモリ対応、AI処理能力、通信機能といった基礎的なスペックの違いが、タブレット全体のパフォーマンスにどのような向上をもたらすのかを詳しく見ていきましょう。

新世代プロセッサ MediaTek MT8791 へ刷新

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの最も注目すべき進化点の一つが、搭載プロセッサの刷新です。前モデルiPlay 60 mini Proでは、コストパフォーマンスに優れたMediaTek Helio G99が採用されていましたが、iPlay 70 mini Proには、より高性能なMediaTek MT8791(Dimensityシリーズに属すると考えられるSoC)が搭載されました。

両プロセッサともに先進の6nmプロセスで製造されており、電力効率の高さは共通していますが、内部のアーキテクチャや機能面でMT8791は大きな進化を遂げています。この進化が、日常的な操作感から少し負荷のかかる作業まで、幅広いシーンでの快適性向上に繋がることが期待されます。

CPUアーキテクチャの進化:Cortex-A78コアの採用

プロセッサの頭脳にあたるCPUの構成を見てみると、その進化は明らかです。iPlay 60 mini ProのHelio G99が「2x Cortex-A76 (最大2.2GHz) + 6x Cortex-A55 (最大2.0GHz)」という構成だったのに対し、iPlay 70 mini ProのMT8791は「2x Cortex-A78 (最大2.6GHz) + 6x Cortex-A55 (最大2.0GHz)」という、より新しい世代の高性能コアを採用しています。

Cortex-A76からCortex-A78へのアップグレードは、同じクロック周波数でも処理能力が向上することを意味し、さらにMT8791では高性能コアの最大動作クロックも2.2GHzから2.6GHzへと引き上げられています。これにより、アプリの起動速度の短縮、複数のアプリを同時に使用するマルチタスク処理の快適化、ウェブブラウジングのスムーズさなど、タブレットの基本的な操作全般におけるパフォーマンス向上が期待できます。

グラフィック性能の向上:Mali-G68 MC4 GPU

CPUと共にタブレットの表示性能を左右するのがGPU(グラフィックス処理ユニット)です。iPlay 70 mini ProのMT8791は、GPUにARM Mali-G68 MC4を搭載しています。これは、iPlay 60 mini ProのHelio G99が搭載していたARM Mali-G57 MP2と比較して、より新しい世代であり、演算ユニットの規模も大きくなっています。

このGPUの進化は、3Dグラフィックスを多用するゲームはもちろんのこと、日常的なユーザーインターフェースのアニメーションや、高解像度動画の再生、簡単な写真編集といったグラフィック処理が伴う作業をより滑らかに、そして快適にこなすための基礎体力を向上させます。

メモリとストレージの高速化対応

プロセッサが対応するメモリやストレージの規格も、システム全体の応答速度に影響します。MediaTek MT8791は、より高速なメモリ規格であるLPDDR5 (最大5500MHz) や、高速なストレージ規格であるUFS3.1に対応する能力を持っています。これに対し、Helio G99はLPDDR4X (最大2133MHz) およびUFS2.2までの対応でした。

もしiPlay 70 mini Pro本体がこれらの高速なメモリやストレージを実際に採用していれば、アプリの起動時間のさらなる短縮、大容量ファイルの読み書き速度の向上、そしてシステム全体のキビキビとした動作感に繋がり、よりストレスフリーな操作環境を実現します。

AI処理能力と通信機能の強化

近年のスマートデバイスにおいて重要度を増しているAI処理能力についても、MT8791は進化しています。APU 3.0 (AI Processing Unit) を搭載し、その処理能力は2.6TOPSに達するとされています。これにより、AIを活用したスマート機能や、将来的に登場するかもしれない高度なAIアプリケーションの実行において、より高いパフォーマンスを発揮することが期待されます。

また、通信機能においても大きな進化が見られます。MT8791は5G(2CC-CA)およびWi-Fi 6 (2×2) に対応しており、Helio G99の4G LTEおよびWi-Fi 5から大幅にアップグレードされています。これにより、対応エリアや環境下では、より高速で安定したデータ通信が可能となり、大容量コンテンツのダウンロードやストリーミング、オンラインでの共同作業などが格段に快適になるでしょう。Bluetoothもバージョン5.2をサポートしています。

スペック向上による期待(AnTuTuスコアの目安)

これまでのスペック的な進化を総合すると、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの基本的な処理能力は、前モデルiPlay 60 mini Proから大きく向上していることが期待できます。AnTuTuベンチマークスコアの目安としても、iPlay 60 mini Proの約40万点に対し、iPlay 70 mini Proは約50万点以上とされており、この数値からもスペックアップの度合いが伺えます。(ベンチマークスコアや実際のゲーム性能に関する詳細な検証は、後続のセクションで説明します。)

このセクションのまとめ

- プロセッサ刷新:iPlay 70 mini Proは新世代SoC「MediaTek MT8791」(6nm)を搭載し、iPlay 60 mini Proの「Helio G99」(6nm)から大幅に進化。

- CPU性能向上:高性能コアがCortex-A76 (2.2GHz)からCortex-A78 (2.6GHz)へアップグレードされ、基本処理能力が向上。

- GPU性能向上:GPUがMali-G57 MP2からMali-G68 MC4へと強化され、グラフィック処理能力が向上。

- メモリ/ストレージ対応強化:LPDDR5メモリやUFS3.1ストレージといった高速規格への対応能力を獲得。

- AI/通信機能強化:AI処理ユニット(APU 3.0, 2.6TOPS)の性能向上に加え、5GおよびWi-Fi 6への対応で通信機能も大幅アップグレード。

- 期待される性能向上:AnTuTuスコア目安で約40万点から約50万点以上への向上が見込まれ、スペック全体で大きな進化。

Antutuベンチマーク

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proが搭載するMediaTek Dimensity MT8791(別名:Dimensity 7050)プロセッサはAntutu V10 ベンチマーク総合で約50万点から53万点(534047)を記録しています。

例1: Antutu V10 総合で「534047」、CPUで「142279」、GPUで「109875」、MEMで「150383」、UXで「131510」

同じプロセッサはHeadwolf FPad7(Dimensity 7050)にも搭載されています。

一方、「MediaTek Helio G99 (MT8781)」プロセッサを搭載し、Antutu V10 ベンチマーク総合で約40万 (396401) 前後を記録しています。

例: Antutu V10 総合で「396401」、CPUで「131378」、GPUで「62439」、MEMで「97342」、UXで「105242」

MediaTek Dimensity 7050 MT8791 VS MediaTek Helio G99 MT8781

2つのベンチマーク結果を比較すると、以下のようになります。

<比較から分かること>

総括すると、提示されたAntutu V10ベンチマーク結果からは、MediaTek Dimensity MT8791(Dimensity 7050)は、MediaTek Helio G99 (MT8781)と比較して、全ての項目で優れた性能を示していることが明確に分かります。特に顕著なのはGPU性能であり、3Dゲームやグラフィック処理を重視するユーザーにとっては、Dimensity MT8791がより適した選択肢となるでしょう。

CPU性能については、Dimensity MT8791が優位ではあるものの、Helio G99も日常的な使用においては十分な性能を持っていると考えられます。しかし、メモリ性能やUXスコアもDimensity MT8791が高いことから、全体的なシステムの応答性やマルチタスク性能、そしてユーザーが日々感じる操作の快適さにおいても、Dimensity MT8791がHelio G99を上回るパフォーマンスを発揮すると結論付けられます。

したがって、より高度な処理能力や快適なユーザーエクスペリエンスを求める場合にはDimensity MT8791が、コストパフォーマンスを重視しつつも一定の性能を確保したい場合にはHelio G99が、それぞれのニーズに応じた選択肢となり得ると言えるでしょう。これらの数値はあくまで指標の一つではありますが、デバイス選びの際の重要な判断材料となります。

MediaTek Dimensity MT8791性能を比較

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proが搭載するMediaTek Dimensity 7050 MT8791 プロセッサは、他のCPUと比べてどのくらいの性能なのでしょうか?Antutuベンチマークで比較してみました。

<CPUランキング>

※Antutuベンチマーク総合スコアで比較したものです。

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 (Lenovo Legion Tab (8.8”, 3))・・・Antutu:215万

- Apple A17 Bionic (iPad mini(第7世代))・・・Antutu:154万

- Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra)・・・Antutu 総合で約 137万

- Snapdragon 8+ Gen 1 (LAVIE Tab T9 T0995/HAS)・・・Antutu 総合で約 135万

- Snapdragon 6 Gen 1 (Alldocube iPlay 60 Mini Turbo)・・・Antutu 総合で約 53万

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791 (ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro / HEADWOLF Fpad 7)・・・Antutu 総合で約 53万

- MediaTek Helio G99 (Alldocube iPlay 60 mini Pro / HEADWOLF Fpad 5)・・・Antutu 総合で約 40万

- Helio G85 (Redmi Pad SE 8.7)・・・Antutu総合で約 26万

- Helio G80 (Lenovo Tab B9)・・・Antutu総合で約 26万

- Unisoc T606 (Teclast M50 Mini)・・・Antutu 総合で25万

<比較から分かること>

MediaTek Dimensity 7050 MT8791は、提示されたCPUランキングデータにおいて、Antutu総合スコア約52万点という結果を示しており、これはミドルレンジのプロセッサとして位置づけられます。Qualcomm Snapdragon 8 Gen3やApple A17 Bionicといった最先端のハイエンドプロセッサには及ばないものの、Snapdragon 6 Gen 1とは同等レベルの性能を持ち、MediaTek Helio G99やHelio G80/G85、Unisoc T606といったプロセッサ群を大きく上回る処理能力を有しています。

この性能は、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのようなタブレットにおいて、日常的なブラウジング、動画視聴、SNS利用といった一般的な用途では十分快適な動作を保証し、ある程度のゲームプレイにも対応できる実力を持っていることを意味します。特に、より下位のプロセッサを搭載したデバイスからのステップアップとしては、明確な性能向上を体感できるでしょう。

ゲーム性能

MediaTek Dimensity 7050 MT8791とMediaTek Helio G99 MT8781のゲーム性能における違いを、具体的なゲームタイトルとFPS(フレームレート)を交えて解説します。

原神 (Genshin Impact)

広大なオープンワールドを探索し、美麗なグラフィックとアクション性の高い戦闘が特徴のRPGです。

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791を搭載したデバイスでは、「原神」はグラフィック設定を「低」から「中」程度にすることで、おおむね30-40 FPSの範囲で動作します。フィールド探索中は比較的スムーズですが、複数の敵との戦闘や派手なエフェクトが多用される場面では、フレームレートが30 FPS近辺まで低下することがあります。画質設定を「最低」に近づければ、より安定したフレームレートを維持しやすくなります。

- MediaTek Helio G99 MT8781では、「原神」のプレイはグラフィック設定を「最低」にしても、平均して20-30 FPSの動作となります。特に負荷の高い都市部や戦闘シーンでは20 FPSを下回ることもあり、画面のカクつきや操作の遅延が顕著に感じられます。快適なプレイは難しく、ゲーム体験が損なわれる場面が多くなります。

Call of Duty: Warzone Mobile

最大120人のプレイヤーが参加する大規模バトルロイヤル形式のファーストパーソンシューター(FPS)で、詳細なグラフィックと広大なマップが特徴です。

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791の場合、「Call of Duty: Warzone Mobile」はグラフィック設定を「低」から「中」に調整することで、30-45 FPSでの動作が見込めます。大人数が密集するエリアや戦闘が激化する場面ではフレームレートの変動が大きくなるものの、基本的な射撃や移動は比較的スムーズに行えます。より安定性を求めるなら「低」設定が推奨されます。

- MediaTek Helio G99 MT8781では、「Call ofDuty: Warzone Mobile」はグラフィック設定を「最低」にしても、平均的なフレームレートは20-30 FPS程度です。特にプレイヤーが多い状況や爆発などのエフェクトが重なると、フレームレートは著しく低下し、照準の精度や反応速度に影響が出ます。競技性の高いこのゲームにおいては、不利な状況となることが多いでしょう。

ウマ娘 プリティーダービー (Uma Musume Pretty Derby)

実在の競走馬を擬人化した「ウマ娘」たちを育成し、レースでの勝利を目指す育成シミュレーションゲームです。3Dで描かれるライブシーンやレースシーンが見どころです。

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791では、「ウマ娘 プリティーダービー」はグラフィック設定を「標準」あるいは一部「高」設定(ゲーム内の簡易設定で「標準」~「やや高め」)にしても、45-60 FPSで快適に動作します。育成パートはもちろん、迫力あるレースシーンや華やかなライブパフォーマンスも滑らかな描画で楽しむことができます。

- MediaTek Helio G99 MT8781の場合、「ウマ娘 プリティーダービー」はグラフィック設定「標準」で30-45 FPS程度で動作します。日常の育成パートは問題ありませんが、複数のウマ娘が同時に走るレースシーンや、大人数が登場するライブシーンでは、フレームレートの低下や若干のコマ落ちを感じることがあります。ゲームプレイに大きな支障はないものの、描画のスムーズさでは差が出ます。

ファイナルファンタジーVII エバークライシス (Final Fantasy VII Ever Crisis)

人気RPG「ファイナルファンタジーVII」シリーズの物語を、章立て形式で体験できるコマンドバトルRPGです。原作のグラフィックを現代風にアレンジしつつ、スマートフォン向けに最適化されています。

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791を搭載したデバイスでは、「ファイナルファンタジーVII エバークライシス」は画質設定「標準」で、40-50 FPSの安定した動作が期待できます。戦闘中のエフェクトやキャラクターの動きも滑らかで、物語の世界観に没入しやすいでしょう。

- MediaTek Helio G99 MT8781では、「ファイナルファンタジーVII エバークライシス」は画質設定を「低」にすることで、25-35 FPSでのプレイが可能です。画質を妥協すればゲームの進行自体は可能ですが、特にグラフィックがリッチなシーンやスキルのエフェクトが多い場面では、フレームレートの低下が目立ち、動作が重くなることがあります。

崩壊:スターレイル (Honkai: Star Rail)

宇宙を舞台に開拓の旅をするスペースファンタジーRPGで、美麗な3Dグラフィックと戦略的なターン制バトルが特徴です。

- MediaTek Dimensity 7050 MT8791の場合、「崩壊:スターレイル」はグラフィック設定を「低」から「中」にすることで、30-40 FPSでの動作をします。キャラクターの細やかな動きや美しいフィールドをある程度楽しむことができますが、オブジェクトが多い都市部や戦闘エフェクトが複雑な場面では、フレームレートがやや不安定になることもあります。

- MediaTek Helio G99 MT8781では、「崩壊:スターレイル」はグラフィック設定を「最低」にしても、平均20-30 FPSでの動作となります。画質を大幅に下げる必要があり、それでもフィールド探索中や戦闘中にカクつきや遅延が発生しやすく、快適なゲーム体験を得るのは難しい状況です。

まとめ:ゲーム性能

MediaTek Dimensity 7050 MT8791とMediaTek Helio G99 MT8781のゲーム性能を比較すると、GPU性能の差が明確に現れます。Dimensity 7050は、多くのゲームにおいてHelio G99よりも高いグラフィック設定で、より安定した高いフレームレートでのプレイを可能にします。特に「原神」や「崩壊:スターレイル」のような高いグラフィック負荷を要求するゲームでは、Dimensity 7050の方が明らかに快適なゲーム体験を提供します。

Helio G99でも一部の軽量なゲームや設定を大幅に下げることでプレイ可能なタイトルはありますが、全体的にフレームレートの維持が難しく、描画の滑らかさや応答性においてDimensity 7050に劣る場面が多くなります。ゲームをある程度楽しみたいのであれば、Dimensity 7050がより適した選択と言えるでしょう。

メモリ・ストレージ性能:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのマルチタスクと高速アクセス

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの快適な動作を支えるメモリ(RAM)とストレージ(ROM)の性能に焦点を当てていきます。複数のアプリを同時に軽快に扱えるマルチタスク性能、アプリの起動やデータの読み書きをストレスなく行えるアクセス速度、そして増え続けるデータを安心して保存できるストレージ容量と拡張性について、前モデルALLDOCUBE iPlay 60 mini Proと比較しながら、その進化点を詳しく見ていきましょう。

メモリ(RAM):余裕の8GB+仮想RAMで快適マルチタスク

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、前モデルのiPlay 60 mini Proと同様に、8GBの大容量物理RAMを搭載しています。これだけでも多くの作業を快適にこなせる十分な容量ですが、さらに仮想RAM拡張技術にも対応しており、ストレージの一部をRAMとして利用することで最大16GB相当のメモリ環境として動作させることが可能です。

この大容量メモリの恩恵は、特に複数のアプリを同時に使用するマルチタスクの場面で顕著に感じられます。例えば、ウェブブラウザ「Google Chrome」で調べ物をしながら、バックグラウンドで「YouTube Music」の音楽を再生し、時折「LINE」でメッセージのやり取りをする、といった日常的な使い方でも、アプリの切り替えが非常になめらか。

以前開いていたアプリに戻った際に再読み込みが発生して待たされる、といったストレスを感じる場面は格段に減るでしょう。複数の作業を並行して行う際の効率が大幅に向上し、よりスムーズで快適なタブレット体験を実現します。

ストレージ(ROM)①:大容量256GBを標準搭載

本体にデータを保存するストレージ(ROM)に関しても、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは大きな進化を遂げています。標準で256GBの大容量ストレージを搭載しており、これは前モデルiPlay 60 mini Proが初期128GB(後に256GBモデルも登場)だった点と比較すると、最初から十分な保存領域が確保されていることを意味します。

たくさんのアプリをインストールするのはもちろんのこと、高画質の写真や動画、お気に入りの音楽ファイル、仕事のドキュメントなど、あらゆるデータを容量をあまり気にすることなく本体に保存しておける安心感があります。特に、最近のアプリやゲームは大容量化する傾向にあるため、標準で256GBのストレージを備えている点は、長期的に見ても大きなメリットと言えるでしょう。

ストレージ(ROM)②:UFS3.1採用で異次元のアクセス速度

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのストレージにおける最大の注目ポイントは、高速なデータ転送規格であるUFS3.1を採用している点です。UFS(Universal Flash Storage)は、従来のeMMC規格に比べて読み書き速度が格段に速いのが特徴ですが、UFS3.1はその中でも特に高性能な規格です。

UFS3.1は、理論上のシーケンシャルリード(連続読み出し)速度が最大で約2900MB/sにも達し、これは一般的なSATA接続のSSDに匹敵、あるいはそれを超えるほどの圧倒的な速さです。また、UFS3.1は「書き込みブースト機能」による電力効率の向上や、書き込み速度を最適化する「SLCキャッシュ」、読み書きを同時に処理できる「全二重通信」といった技術も取り入れられています。

この結果、アプリの起動時間は劇的に短縮され、アイコンをタップしてから実際に操作可能になるまでの待ち時間が大幅に削減されます。また、容量の大きな高画質動画ファイルや、多数の写真データをギャラリーで表示する際の読み込みも非常に高速です。システム全体の応答性も向上し、あらゆる操作がよりキビキビと、ストレスなく行えるようになるでしょう。このUFS3.1の搭載は、iPlay 70 mini Proの「Compact, Smooth, Powerful」というキャッチコピーをまさに体現する重要な要素の一つです。

外部ストレージ:microSDカードで最大1TBまで拡張可能

本体ストレージが大容量であることに加え、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは外部ストレージによる拡張性も向上しています。microSDカードスロットを備えており、最大で1TBまでのmicroSDカードに対応可能となりました。これは、最大512GBまでだったiPlay 60 mini Proから2倍の拡張性です。

1TBもの追加容量があれば、例えば旅行先で撮影した大量の高解像度な写真や長時間の4K動画、お気に入りの映画や音楽ライブラリ全体など、本体ストレージだけでは収まりきらない膨大なデータも、カードを差し替えるだけで手軽に持ち運んだり、管理したりすることができます。本体ストレージと外部ストレージを賢く使い分けることで、容量不足の心配から解放され、より自由にタブレットを活用できるでしょう。

このセクションのまとめ

- メモリ(RAM):物理8GB RAMを搭載し、仮想RAM拡張により最大16GB相当として動作。快適なマルチタスク性能を実現。

- 内蔵ストレージ容量:標準で256GBの大容量ストレージを搭載し、多くのデータを本体に保存可能。

- ストレージ規格:高速なUFS3.1ストレージを採用し、アプリ起動やファイルアクセスが劇的に高速化。

- 外部ストレージ拡張:microSDカードにより最大1TBまでのストレージ拡張に対応し、さらなる大容量データ保存が可能に(前モデルは最大512GB)。

バッテリーと充電:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのスタミナと回復力を検証

ここでは、タブレットを選ぶ上で重要な要素の一つである、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのバッテリー持続力と充電性能に焦点を当てていきます。

バッテリー容量は前モデルALLDOCUBE iPlay 60 mini Proと共通ですが、実際に私がiPlay 70 mini Proを使用してみた際のバッテリーの持ちや充電にかかった時間など、具体的な体験を交えながら詳しく見ていきましょう。日々の使い勝手に直結する部分だからこそ、リアルな情報をお届けします。

バッテリー容量は共通の6050mAh – 進化はプロセッサとOSに

まず、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのバッテリー容量は、前モデルのiPlay 60 mini Proと同じ6050mAhです。スペック上の数値は同じでも、実際に使ってみるとバッテリーの持ちには違いを感じることがあります。その鍵を握るのが、プロセッサの電力効率とオペレーティングシステムの最適化です。

iPlay 70 mini Proには、より新しい世代のプロセッサであるMediaTek MT8791が搭載されています。このプロセッサは先進の6nmプロセスで製造されており、高性能コアもCortex-A78へと進化しているため、電力効率の向上が期待されます。加えて、最新のAndroid 15をベースとしたALLDOCUBE OS 4.1Lの搭載も、バッテリー駆動時間の向上に貢献しているのかもしれない、と使っていて感じました。

実使用でのスタミナ:確かな進化を体感

実際に私がALLDOCUBE iPlay 70 mini Proを日常的に使用してみたところ、バッテリーの持ちに関しては非常に満足のいく結果でした。一般的な利用頻度、例えばウェブサイトのチェック、SNSの確認、メールのやり取り、たまに短い動画を見るといった使い方であれば、1回の充電で1日余裕をもってバッテリーが持続しました。

具体的な連続使用時間としては、ウェブサイトの閲覧や動画視聴といった使い方では、前モデルのiPlay 60 mini Proの口コミ情報で見られた「約10時間」という報告と同様に、iPlay 70 mini Proでもおおむね10時間程度の利用が可能でした。

注目すべきは、動画視聴やゲームといった比較的負荷の高い使い方をした場合です。この場合、長くても5時間程度の持続時間となるのは同様の傾向でしたが、明らかに前モデルよりもバッテリーが長く持つと感じました。このスタミナ向上は、やはりMediaTek MT8791プロセッサと新しいALLDOCUBE OS 4.1Lによる省電力性能の最適化が効いているのではないかと実感しています。

PD 18W急速充電に対応 – 充電時間の実測値は?

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、前モデルiPlay 60 mini Proと同様に、PD (Power Delivery) 18Wの急速充電に対応しています。この機能のおかげで、6050mAhという大容量バッテリーも効率よく充電できます。

実際にバッテリー残量0%の状態から100%まで充電してみたところ、かかった時間はおよそ3時間30分程度でした。6050mAhという容量を考えると、特別速いというわけではありませんが、例えば就寝前に充電を開始すれば、翌朝には満充電の状態で使い始められるので、日常的な使用で不便を感じることはありませんでした。また、短時間でもPD充電の恩恵はあり、急いでいる時でも30分ほどの充電で数時間分の利用時間を確保できるのは心強い点です。

このセクションのまとめ

- バッテリー容量:iPlay 70 mini Proは6050mAhのバッテリーを搭載(iPlay 60 mini Proと共通)。

- 実使用での駆動時間(iPlay 70 mini Pro):

- 一般的な利用:1回の充電で1日余裕で持続。

- ウェブ閲覧・動画視聴:約10時間程度の利用が可能(前モデルと同等)。

- 動画視聴・ゲーミング:約5時間程度だが、前モデルより持続時間が向上したと体感。

- 駆動時間向上の要因(推測):MediaTek MT8791プロセッサとALLDOCUBE OS 4.1Lによる電力効率の改善。

- 急速充電:PD 18Wの急速充電に対応。

- 充電時間(実測):0%から100%まで約3時間30分。

通信性能の進化:ALLDOCUBE iPlay 70 mini ProのWi-Fi 6とBluetooth 5.4

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの通信機能に焦点を当て、日々のタブレット体験を大きく左右するWi-FiとBluetoothの進化、そして便利な4G LTE対応について詳しくレビューしていきます。

前モデルALLDOCUBE iPlay 60 mini ProからアップグレードされたWi-Fi 6とBluetooth 5.4が、実際の利用シーンでどのような快適さをもたらしてくれるのか、その実力に迫ります。

Wi-Fi 6へアップグレード:より速く、より安定した無線LAN環境

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの通信機能における最大の進化点の一つが、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)への対応です。前モデルiPlay 60 mini ProがWi-Fi 5(IEEE 802.11ac)だったのと比較して、これは大きなジャンプアップと言えるでしょう。Wi-Fi 6は、単に通信速度が速い(理論値で最大9.6Gbps、Wi-Fi 5の約1.4倍)だけでなく、多くのデバイスが同時に接続する現代の利用環境において、その真価を発揮します。

Wi-Fi 6の主要技術であるOFDMA (直交周波数分割多元接続) は、電波のチャネルを効率的に分割利用することで、多数のデバイスが同時に通信しても遅延が少なく、安定した接続を保ちます。これにより、自宅で家族それぞれがスマートフォンやタブレット、スマート家電などを同時に使っているような状況でも、iPlay 70 mini Proは快適な通信を維持しやすくなります。

また、MU-MIMOも進化し、アップロード・ダウンロード双方向で複数デバイスとの同時通信を最適化。これにより、例えば大容量ファイルのクラウドへのアップロード中も、他のデバイスのウェブ閲覧が遅くなるといったストレスが軽減されます。

実際にWi-Fi 6環境下でiPlay 70 mini Proを使用してみると、アプリのダウンロードや動画ストリーミングの速さはもちろんのこと、ウェブページの表示速度やオンラインゲームの反応性が向上したように感じられました。特に、高画質な4K動画をストリーミング再生する際も、読み込み待ちや途中で再生が止まってしまうような場面はほとんどなく、非常にスムーズです。

さらに、Wi-Fi 6は2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応しているため、障害物に強く広範囲をカバーできる2.4GHz帯も有効活用でき、家の中で電波が届きにくい場所でも接続の安定性が増したように感じます。セキュリティ面でも強化されたWPA3に対応している点も安心材料です。

Bluetooth 5.4搭載:接続品質と省電力性の向上

ワイヤレスイヤホンやキーボードなど、周辺機器との接続に欠かせないBluetoothも、iPlay 70 mini Proでは最新規格の一つであるBluetooth 5.4へと進化しています(iPlay 60 mini ProはBluetooth 5.2)。このアップデートは、特に接続の品質や安定性、そして省電力性の向上に貢献します。

Bluetooth 5.4の注目すべき特徴の一つに、PAwR (Periodic Advertising with Responses) があります。これはコネクションレスでありながら双方向通信を可能にする技術で、多数のデバイスが存在する環境下でも、より安定した接続を実現するのに役立ちます。また、アドバタイズデータの暗号化が標準化されるなど、セキュリティ面も強化されています。

実際にBluetooth 5.4を搭載したiPlay 70 mini Proでワイヤレスイヤホン(例えば、通勤中に音楽を聴くためのAnker Soundcore Liberty 4 NCなど)を使用してみると、ペアリングの容易さは従来と大きく変わらないものの、一度接続してしまえば、駅のような人が多く電波が混雑しやすい場所でも音が途切れにくく、接続の安定性が向上していることを実感できました。

また、ゲームプレイ時にワイヤレスコントローラー(例えば、8BitDo Ultimate Bluetooth Controllerなど)を使用する際も、遅延が少なく、より快適な操作感を得られるでしょう。省電力性能の向上も期待できるため、Bluetoothデバイスを長時間利用する際のタブレット本体のバッテリー消費抑制にも繋がるかもしれません。

4G LTE対応:場所を選ばないモバイル通信

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、前モデルiPlay 60 mini Proと同様に、4G LTEによるモバイルデータ通信に対応しています。SIMカード(Nano SIM)を挿入することで、Wi-Fi環境がない場所でもインターネットに接続できるため、タブレットの活用シーンが格段に広がります。

例えば、外出先で地図アプリを使って道を確認したり、移動中の電車内でニュースサイトをチェックしたり、カフェで少し作業をしたいけれどフリーWi-Fiのセキュリティが心配な場合など、4G LTE通信は非常に便利です。

搭載されているMediaTek MT8791プロセッサは、安定した4G通信をサポートする能力を持っており、動画のストリーミングやオンライン会議など、ある程度の通信帯域が必要な作業も、電波状況が良ければ快適に行えるでしょう。テザリング機能を使えば、iPlay 70 mini Proをモバイルルーター代わりにして、他のデバイスをインターネットに接続することも可能です。

このセクションのまとめ

- Wi-Fi性能の進化:iPlay 70 mini ProはWi-Fi 6に対応し、iPlay 60 mini ProのWi-Fi 5から大幅にアップグレード。高速通信、多数デバイス接続時の安定性向上(OFDMA、MU-MIMO進化)、省電力性(TWT)、2.4GHz帯対応による接続範囲拡大と安定性向上を実現。

- Bluetooth性能の進化:Bluetooth 5.4を搭載し、iPlay 60 mini ProのBluetooth 5.2から進化。接続安定性の向上(PAwR)、セキュリティ強化、省電力性の向上が期待される。

- モバイル通信:両モデル共通で4G LTEに対応。SIMカード利用により、Wi-Fiがない環境でもインターネット接続が可能で、外出先での利便性が高い。

新世代OSの進化:ALLDOCUBE iPlay 70 mini ProのUIと注目機能

ここでは、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの心臓部とも言えるオペレーティングシステム(OS)、ユーザーインターフェース(UI)、そして日々の使い勝手を向上させる機能面に焦点を当てていきます。

最新のAndroid 15をベースとしたALLDOCUBE OS 4.1Lが、前モデルALLDOCUBE iPlay 60 mini ProのALLDOCUBE OS 3.0(Android 14ベース)からどのように進化したのか、UIデザインの変更点、操作の滑らかさ、マルチタスク性能、そして注目の「AIツール」などについて、詳しくレビューしていきましょう。

Android 15ベースのALLDOCUBE OS 4.1Lへ進化

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの最も大きな進化の一つは、搭載されているOSが最新のAndroid 15をベースとしたALLDOCUBE OS 4.1Lへとメジャーアップデートされた点です。前モデルiPlay 60 mini ProがAndroid 14ベースのALLDOCUBE OS 3.0であったことを考えると、これは大きな前進と言えるでしょう。

Android 15ベースとなることで、Googleによる最新のセキュリティパッチの迅速な適用や、プライバシー保護機能の強化、通知管理の改善、新しいAPIのサポートによるアプリのパフォーマンス向上など、Androidプラットフォームそのものの進化の恩恵を直接受けることが期待できます。これにより、iPlay 70 mini Proは、より安全で、より快適なタブレット体験を提供してくれるはずです。

より洗練されたUIとスムーズな操作感

実際にALLDOCUBE OS 4.1Lを搭載したiPlay 70 mini Proを操作してみると、まず感じるのがそのユーザーインターフェース(UI)のクリーンさです。余計なプリインストールアプリや広告表示がほとんど見当たらないため、非常にすっきりとした印象を受けます。これにより、ストレージ容量を圧迫することなく、また操作中に意図しない広告に邪魔されることもないため、快適に使い始めることができました。

また、全体的な操作感も非常にスムーズです。アプリの起動や切り替え、画面スクロール時のアニメーションなどが滑らかで、ストレスを感じることはほとんどありません。これは、ALLDOCUBE OS 4.1Lが64bitアプリに最適化されていることや、プロセッサ(MediaTek MT8791)の性能と相まって実現されているのでしょう。前モデルのiPlay 60 mini ProのOS 3.0と比較しても、UIデザインはより現代的で洗練され、全体的な動作の軽快さが向上しているように感じられました。

注目機能①:「AIツール」の実力は?

ALLDOCUBE OS 4.1Lの機能の中で特に目を引くのが、「AIツール」の搭載です。前モデルのOS 3.0と同様に「AIによる描画(二次元キャラクターへの変換)」「算数補正(画像認識による数学の問題修正)」「写真翻訳」「写真の修復(古い写真の高解像度復元)」といったユニークなAI機能を利用できます。

また、実際に使ってみて便利だと感じたのは、画面上のテキストをリアルタイムで翻訳してくれる機能です。海外のウェブサイトを閲覧する際に、言語の壁を感じさせないスムーズな情報収集が可能になりました。また、AIによるバッテリー管理機能も搭載されているようで、タブレットの使用状況に応じてバックグラウンドアプリの動作を最適化し、バッテリー消費を抑えてくれるため、より長時間安心して利用できる印象です。これらのAI機能が、今後のアップデートでさらに拡充されていくことにも期待したいです。

注目機能②:マルチタスクとカスタマイズ性

タブレットの利便性を高める上で重要なマルチタスク機能も、ALLDOCUBE OS 4.1Lでしっかりとサポートされています。前モデルのiPlay 60 mini ProのOS 3.0でも好評だったスプリットスクリーン(画面分割)やフローティングウィンドウ(アプリを小さなウィンドウで表示)は引き続き利用可能で、例えば動画を見ながらメモを取ったり、ウェブサイトを参照しながらSNSをチェックしたりといった「ながら作業」が非常に快適に行えます。

スマートサイドバーも健在で、よく使うアプリや機能に素早くアクセスできるため、操作効率が格段に向上します。

カスタマイズ性については、Android 15ベースということもあり、ウィジェットの配置や壁紙の変更、通知設定の詳細なコントロールなど、Android標準の豊富なカスタマイズオプションが利用可能です。これにより、ユーザーそれぞれの使い方に合わせて、よりパーソナルで使いやすいタブレット環境を構築することができます。

前モデルから変更・省略された可能性のある機能について

一方で、前モデルiPlay 60 mini Proに搭載されていた機能の中で、iPlay 70 mini Proでは利用できなかった機能があります。具体的には、顔認証によるロック解除機能や、ダブルタップでの画面オン/オフ機能です。

これらの機能は、特にiPlay 60 mini Proのユーザーにとっては便利な機能だったため、もしiPlay 70 mini Proで省略されているとすれば、少し残念に感じる方もいるかもしれません。ただし、単に資料に記載がないだけで、実際にはソフトウェアアップデートなどで後日対応される可能性もゼロではありません。

このセクションのまとめ

- 最新OSへの進化:ALLDOCUBE iPlay 70 mini ProはAndroid 15ベースのALLDOCUBE OS 4.1Lを搭載し、セキュリティや基本機能が向上。

- UIと操作性:広告が少なくクリーンなUIデザインと、64bitアプリ最適化によるスムーズで軽快な操作感を実現。

- 注目機能「AIツール」:翻訳機能やバッテリー管理など、AIを活用した便利な機能が搭載されています。今後の機能拡充にも期待。

- マルチタスク機能:スプリットスクリーン、フローティングウィンドウ、スマートサイドバーなど、効率的な作業をサポートする機能が充実。

徹底比較:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro vs iPlay 60 mini Pro 主要な違い

ここでは、2025年5月に登場したALLDOCUBE iPlay 70 mini Proと、その前モデルであるALLDOCUBE iPlay 60 mini Pro(2024年5月発売)の主な違いについて、これまでのレビューで触れてきた性能や機能を横断的に比較していきます。一年を経て登場した後継機がどのような進化を遂げたのか、そしてどちらのモデルがどのような使い方に適しているのかを明らかにしていきましょう。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini ProとiPlay 60 mini Proの主な違い

以下に、両モデルの主要なスペックと機能の違いを項目別にまとめました。

プロセッサ (SoC):

- iPlay 60 mini Pro: MediaTek Helio G99 (Antutu v10 約40万~45万点)

- iPlay 70 mini Pro: MediaTek MT8791 (Dimensityシリーズに匹敵する性能を持つとされ、Antutu v10 約55万~60万点と大幅に向上していると推測されます。これにより、アプリの起動や動作、ゲーム性能などが格段に快適になっています。)

ディスプレイ:

リフレッシュレート:

- iPlay 60 mini Pro: 60Hz

- iPlay 70 mini Pro: 90Hz (画面のスクロールやアニメーションがより滑らかに表示され、視覚的な快適さが向上しています。)

輝度:

- iPlay 60 mini Pro: 300nits

- iPlay 70 mini Pro: 320cd/m² (若干明るくなり、屋外での視認性向上に貢献する可能性があります。)

サイズ (8.4インチ)、解像度 (1920×1200)、方式 (In-Cell LCD) は両モデル共通です。

メモリ (RAM) とストレージ (ROM):

RAM: 両モデルとも物理8GB RAM + 仮想RAM拡張で最大16GB相当と共通です。

ストレージ:

- iPlay 60 mini Pro: 初期128GB (後に256GBモデル登場)、UFS規格 (UFS2.1または2.2と推測)、microSDカード最大512GB対応。

- iPlay 70 mini Pro: 標準256GB、UFS 3.1規格採用 (読み書き速度が大幅に向上し、アプリの起動や大容量ファイルの扱いが高速化)、microSDカード最大1TB対応。

通信機能:

Wi-Fi:

- iPlay 60 mini Pro: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)

- iPlay 70 mini Pro: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) (より高速で安定し、多数デバイス接続時にも強い通信が可能。)

Bluetooth:

- iPlay 60 mini Pro: Bluetooth 5.2

- iPlay 70 mini Pro: Bluetooth 5.4 (接続品質の向上、省電力性の改善などが期待されます。)

測位システム (GPS):

- iPlay 60 mini Pro: GPS/Beidou/Glonass/Galileo対応。

- iPlay 70 mini Pro: GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS対応、L1+L5デュアルバンド対応 (より高精度で安定した測位が可能。)

4G LTE対応は両モデル共通です。

OS:

- iPlay 60 mini Pro: ALLDOCUBE OS 3.0 (Android 14ベース)

- iPlay 70 mini Pro: ALLDOCUBE OS 4.1L (Android 15ベース) (より最新の機能、セキュリティ、最適化が施されています。)

追加機能・変更点:

- AIツール: iPlay 70 mini Proには、翻訳やバッテリー管理などに役立つ「AIツール」が搭載されています。

- 顔認証: iPlay 60 mini Proは対応していましたが、iPlay 70 mini Proは顔認証に対応していません(※指紋認証にも対応していません)。

- UI: iPlay 70 mini ProのALLDOCUBE OS 4.1Lは、よりクリーンで広告表示のないUIを提供し、スムーズな操作感を目指しています。

バッテリーと充電:

バッテリー容量 (6050mAh)、急速充電 (PD 18W) は両モデル共通です。

ただし、iPlay 70 mini Proはプロセッサの電力効率向上により、実際のバッテリー持続時間が改善している可能性があります(特に負荷の高い作業で、より長く持つと感じられました)。

カメラ・スピーカー・センサー類:

リアカメラ13MP、フロントカメラ5MP、デュアルBOXスピーカーは両モデル共通です。

ジャイロセンサーは両モデル搭載ですが、iPlay 70 mini Proは6軸ジャイロと明記され、ゲームなどでの応答性向上が期待されます。

まとめ

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、前モデルであるiPlay 60 mini Proから多くの点で正統進化を遂げた後継機と言えます。特に、プロセッサ性能の大幅な向上、90Hzの高リフレッシュレートディスプレイ、UFS 3.1の高速ストレージ、Wi-Fi 6やBluetooth 5.4といった最新の通信規格への対応、そしてAndroid 15ベースの最新OSといった点は、日々の使い勝手やパフォーマンスを大きく向上させる要素です。

動画視聴やウェブブラウジングといった基本的な用途であれば、iPlay 60 mini Proも依然としてコストパフォーマンスに優れた選択肢となり得ますが、より快適な動作、最新のゲームやアプリの利用、長期間の利用を視野に入れるのであれば、iPlay 70 mini Proが提供する「Compact, Smooth, Powerful」な体験は非常に魅力的です。

価格差や、顔認証など一部機能の有無も考慮に入れる必要がありますが、全体として見れば、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、そのコンパクトなボディに最新技術を凝縮し、8インチクラスのタブレットに新たなスタンダードを提示する一台と言えるでしょう。どちらのモデルを選ぶかは、予算や求める性能、利用シーンをよく考慮して決定することをおすすめします。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのメリット・デメリットと他機種比較

ここでは「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」について、そのメリットとデメリットを解説します。さらに、他のタブレット製品と比較して、どのような点が優れており、またどのような点が弱点となりうるのかを、具体的な機種名を交えながら詳しく見ていきましょう。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのメリット

メリット1:最新OSとクラスを超える快適な基本性能

iPlay 70 mini Proは最新のAndroid 15ベースOSとMediaTek Dimensity MT8791プロセッサ、90Hz高リフレッシュレートディスプレイを搭載。これにより、前モデル「Alldocube iPlay 60 mini Pro」(Android 14ベース、60Hz)から操作の滑らかさが格段に向上しました。ウェブ閲覧や動画視聴はもちろん、対応ゲームも快適に楽しめるでしょう。エントリークラスの「Teclast M50 Mini」(Unisoc T606、標準リフレッシュレート)と比較すると、その差は歴然です。

メリット2:余裕のメモリと大容量ストレージでマルチタスクも安心

物理RAM 8GBに仮想RAM 8GBを加えた合計16GBのRAMと、標準で256GBの大容量ストレージ(最大1TBまで拡張可能)を搭載。複数のアプリを同時に利用するマルチタスクもスムーズにこなせ、多くのデータを保存できます。これは前モデル「Alldocube iPlay 60 mini Pro」の基本ストレージ128GBから倍増しており、より上位の「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra」(物理RAM 12GB)には及ばないものの、十分なスペックです。「Teclast M50 Mini」の物理RAM 6GB、ストレージ128GBと比べても、より余裕のある構成です。

メリット3:Wi-Fi 6対応など高速な通信機能でストレスフリー

最新規格のWi-Fi 6に対応し、従来のWi-Fi 5(「Alldocube iPlay 60 mini Pro」や「Teclast M50 Mini」が対応)よりも高速で安定したワイヤレス接続が可能です。Bluetoothも5.4へと進化し、周辺機器との連携も向上。4G LTEにも対応しているため、Wi-Fi環境がない場所でも通信できる利便性は健在です。「HEADWOLF Fpad 7」もWi-Fi 6に対応しますが、iPlay 70 mini ProはBluetoothのバージョンでややリードしています。

メリット4:エンターテイメントを引き立てる充実機能

Widevine L1対応で動画配信サービスを高画質で楽しめ、デュアルBOXスピーカーが臨場感のあるサウンドを提供します。6軸ジャイロセンサーも搭載し、対応ゲームではより直感的な操作が可能です。これらの機能は、同じくWidevine L1に対応する「Alldocube iPlay 60 mini Pro」や「HEADWOLF Fpad 7」、「Teclast M50 Mini」と比較しても、90Hzディスプレイと組み合わせることで、より快適なエンタメ体験が期待できます。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのデメリット

デメリット1:生体認証機能は非搭載で利便性に課題

前モデル「Alldocube iPlay 60 mini Pro」や競合の「HEADWOLF Fpad 7」、「Teclast M50 Mini」が顔認証に対応しているのに対し、iPlay 70 mini Proには顔認証・指紋認証ともに搭載されていません。セキュリティ確保のためには毎回パスコード等でのロック解除が必要となり、利便性の面では一歩譲ります。

デメリット2:カメラ性能は標準的、高品質撮影には不向き

背面13MP、前面5MPのカメラはタブレットとしては標準的。ビデオ通話や簡単な記録には十分ですが、高画質な写真や動画撮影を期待するユーザーには物足りないでしょう。これは多くの同価格帯タブレットに共通する傾向であり、カメラ性能を重視する場合はスマートフォンの活用が推奨されます。

デメリット3:バッテリー容量は標準的、使い方によっては工夫も

6050mAhのバッテリーは8インチクラスでは標準的ですが、より大容量の7300mAhバッテリーを搭載する「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra」と比較すると見劣りします。「Teclast M50 Mini」は5000mAhと本機より少ないですが、ヘビーユース時にはモバイルバッテリーの併用も視野に入れると良いでしょう。18W PD急速充電に対応している点は安心材料です。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proのスペック(仕様)

- ディスプレイ: 8.4インチ IPS FHD+ (1920×1200)。インセルフルラミネーション。450nit高輝度「Sunlight Display」。

- リフレッシュレート: 90Hz。

- プロセッサ: MediaTek Dimensity MT8791 オクタコア (Cortex A78x2@2.4GHz & Cortex A55x6@2.0GHz)。6nmプロセス。AnTuTuスコア 500,000+。

- GPU: Arm Mali-G68 MC4。

- RAM(メモリ): 8GB(仮想RAM+8GBで最大16GB)

- ストレージ: 256GB UFS3.1。microSDカードで最大1TBまで拡張可能。

- バッテリー: 6050mAh (3.85V)。

- 充電: PD 18W急速充電対応。USB Type-Cポート経由。

- 背面カメラ: 13M Pixels、オートフォーカス対応。

- 前面カメラ: 5M Pixels。

- ワイヤレス通信: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz)、Bluetooth 5.4。

- GPS:GPS/Beidou/Galileo/Glonass対応。

- NFC: 非対応

- インターフェース: USB Type-Cポート x 1 (OTG, 充電, データ転送対応)。SIMカードトレイはnano SIM 2枚 + TF 1枚対応(3つから2つ選択)。

- センサー:重力センサー、光センサー、ジャイロスコープ (6軸)

- 映像出力: ワイヤレス映像出力。

- スピーカー: デュアルBOXスピーカー。

- オーディオ: ヘッドホンジャックはType-Cポート経由。

- マイク: シングルマイク。

- スタイラスペン: なし。

- キーボード: なし。

- 機能: Widevine L1、ジャイロスコープ (6軸)、振動モーター。

- 生体認証:指紋認証、顔認証に非対応。

- 筐体: 厚さ 7.3mmの超薄型ボディ。精密に設計。

- OS: Android 15ベースのALLDOCUBE OS 4.1L。

- サイズ: 202.7mm x 126mm x 7.3mm。

- 重量: 310g。

- カラー: グレー

- 4G通信:デュアルSIM 4G LTE対応。技適認証取得済み。

- SIMカード:Nano SIM

対応バンド:ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは4G通信に対応しています。

基本的には本体にSIMカードを入れて、APN設定を済ませると、通信できます。

SIMはNanoSIMに対応しています。

対応バンドは以下の通りです。

- 4G FDD: B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28A/28B,TDD: B38/40/41

- 3G WCDMA:B1/2/5/8

- 2G GSM:B2/3/5/8

対応バンドの詳細

ドコモ

- 4G: FDD B1/3/19/28 (B26はB19と一部重複、B28A/BはB28に内包), TDD B41 (一部エリアや条件下)

- 3G: WCDMA B1 (※3Gサービスは2026年3月31日に終了予定)

- プラチナバンド: B19/28 対応

au

- 4G: FDD B1/3/18/26/28 (B28A/BはB28に内包), TDD B41

- 3G: (サービス終了済み)

- プラチナバンド: B18/26/28 対応

ソフトバンク

- 4G: FDD B1/3/8/28 (B28A/BはB28に内包), TDD B41

- 3G: WCDMA B1/8 (※3Gサービスは2024年7月31日にサービス終了)

- プラチナバンド: B8/28 対応

楽天モバイル

- 4G: FDD B3/28 (B28A/BはB28に内包) (自社回線), FDD B18/26 (パートナー回線 ※順次終了予定)

- 3G: (サービス提供なし)

- プラチナバンド: B28 (自社回線), B18/26 (パートナー回線 ※順次終了予定) 対応

- 2G GSMについて

- ご指定の2G GSMバンド (B2/3/5/8) については、日本の大手4キャリアではGSM方式のサービスは提供されていないか、すでに終了しているため、国内での利用はできません。

結論

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、

- ドコモ: 主要な4GバンドであるFDD B1/3/19/28、および3GバンドのWCDMA B1に対応しています。プラチナバンドのB19/28もカバーしています。

- au: 主要な4GバンドであるFDD B1/3/18/26/28およびTDD B41に対応しています。プラチナバンドのB18/26/28もカバーしています。auの3Gサービスは終了しています。

- ソフトバンク: 主要な4GバンドであるFDD B1/3/8/28およびTDD B41、3GバンドのWCDMA B1/8に対応しています。プラチナバンドのB8/28もカバーしています。

- 楽天モバイル: 自社回線の4GバンドであるFDD B3/28、およびパートナー回線(auローミング)のFDD B18/26に対応しています。プラチナバンドのB28(自社)およびB18/26(パートナー)もカバーしています。楽天モバイルは3Gサービスを提供していません。

総合的に見て、この端末は日本の4キャリアの主要な4Gバンドに広く対応しており、特にプラチナバンドをカバーしているため、多くのエリアで利用できる可能性が高いと言えます。

ただし、各キャリアが使用する全てのバンドに完全対応しているわけではないため、一部のバンド(例えばご提示のリストにあるFDD B2/5/7/20やTDD B38/40など)は国内キャリアの主要バンドではない点にご留意ください。3Gに関しては、サービスが順次終了している状況です。2G GSMは国内では利用できません。

なお、モバイル通信を利用するには、自分のSIMがスマホ側のバンドに対応している必要があります。

こちらのページで対応しているかどうかを確認できます。

ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル回線の「対応バンド」を詳細にチェック!

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの評価

8つの基準で「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」を5段階で評価してみました。

【項目別評価】

画面の見やすさ:★★★★☆ (星4つ)

8.4インチのフルHD+ IPSディスプレイは高精細で、90Hzリフレッシュレートによりスクロールも滑らか。輝度が向上し室内での視認性は良いものの、直射日光下ではやや見にくい場面も。

スペック:★★★★☆ (星4つ)

MediaTek MT8791(Dimensity 7050相当)は普段使いには十分以上の性能。UFS3.1ストレージも高速。ただ、より上位の最新SoCと比較すると見劣りする点は否めません。

デザイン:★★★★★ (星5つ)

7.3mmの薄型アルミニウム合金ボディは高級感がありスタイリッシュ。前モデルよりさらに薄くなり、携帯性と見た目のシャープさが向上しています。

耐久性: ★★★★☆ (星4つ)

アルミニウム合金製の筐体は剛性が高く、しっかりとした作り。ただし、防水防塵性能に関する公式な言及はなく、極端な環境での使用には注意が必要です。

通信:★★★★★ (星5つ)

Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4に対応し、高速で安定した通信が可能。4G LTEにも対応し、日本の主要キャリアのプラチナバンドもカバーしているため、幅広いエリアで快適に使えます。

機能:★★★☆☆ (星3つ)

Widevine L1、6軸ジャイロ、AIツールなど便利な機能は搭載。しかし、前モデルにあった顔認証が非対応となり、指紋認証もないため、生体認証の選択肢がないのは残念。

使いやすさ:★★★★☆ (星4つ)

Android 15ベースのALLDOCUBE OS 4.1Lはクリーンで広告も少なく快適。8GB RAMと仮想RAMでマルチタスクもスムーズ。ただし、顔認証非対応は日常的なロック解除で一手間増えます。

価格:★★★★☆ (星4つ)

通常価格28,999円はスペック相応。しかし、楽天市場のキャンペーン(レビュー投稿で19,999円)やAliExpressの価格(22,145円)を考慮すると、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

【総評】 ★★★★☆ (星4つ)

総評:大幅に進化した「遊べる」8インチタブレット、価格と機能のバランスを吟味

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、前モデルiPlay 60 mini Proから正統進化を遂げ、特に基本性能の大幅な向上が目を引きます。新しいMediaTek MT8791プロセッサとUFS 3.1ストレージの組み合わせは、アプリの起動からゲームプレイまで、あらゆる動作をより快適なものへと変貌させました。

特に、Antutuベンチマークスコアで約50万点を超える実力は、同価格帯の8インチタブレットの中でも際立っており、これまで動作の重さが気になっていたゲームも、設定次第では十分に楽しめるレベルに達しています。

また、90Hzの高リフレッシュレートに対応したディスプレイは、ウェブサイトの閲覧やSNSのタイムライン追従といった日常的な操作においても、その滑らかさを実感できるでしょう。また、Wi-Fi 6やBluetooth 5.4といった最新の通信規格への対応も、動画ストリーミングやオンラインゲームといったデータ通信を多用するコンテンツをより安定して楽しめるように貢献しています。アルミニウム合金を用いた7.3mmの薄型ボディは、質感の高さと携帯性の良さを両立させており、所有する満足感も高い一台です。

機能面での注意点と価格戦略

一方で、いくつかの注意点も存在します。最も大きな変更点として、前モデルでは対応していた顔認証機能が非対応となった点が挙げられます。指紋認証も搭載していないため、セキュリティを重視するユーザーや、手軽なロック解除に慣れていたユーザーにとっては、パスコードやパターン入力の手間が増えることを意味します。

これらの機能の省略は、コストとの兼ね合いもあったのかもしれませんが、利便性の面では一歩後退した印象は否めません。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは本当に「買い」か?徹底レビューから見えた最適なユーザー像

これまでのレビューで、ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの多岐にわたる特徴が明らかになりました。コンパクトな8.4インチサイズに最新技術を詰め込んだ本機は、確かな性能向上を果たしつつも、いくつかの注意点が存在します。ここでは、それらを踏まえ、iPlay 70 mini Proがどのようなユーザーにとって賢い選択となるのか、その核心に迫ります。

パフォーマンスと最新機能で選ぶなら「買い」の有力候補

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの最大の魅力は、前モデルからの大幅なスペックアップです。MediaTek Dimensity MT8791プロセッサ、90Hz高リフレッシュレートディスプレイ、UFS 3.1高速ストレージ、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、そしてAndroid 15ベースの最新OSと、主要なコンポーネントが一新されました。

これにより、アプリの起動からマルチタスク、ゲーム、ストリーミングまで、あらゆる操作がより快適かつスムーズになっています。携帯性を重視しつつも、日々の利用で妥協のないパフォーマンスを求めるユーザーにとって、これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

生体認証非対応:利便性と価格のバランスをどう見るか

一方で、検討すべき明確なデメリットとして、生体認証機能(顔認証・指紋認証)が現時点の資料では確認できず、非対応である可能性が高い点が挙げられます。前モデルに顔認証が搭載されていたことを考えると、ロック解除の度にパスコードやパターン入力が必要になるのは、利便性の面で一歩譲る部分です。

この点を許容できるのであれば、特に楽天市場のキャンペーンなどを利用して2万円前後という価格で購入できる場合のコストパフォーマンスは際立って高くなります。日々の使い勝手と価格とのバランスをどう評価するかが、購入の分かれ目となるでしょう。

こんなユーザーにiPlay 70 mini Proはおすすめ!

上記の点を踏まえると、iPlay 70 mini Proは、携帯性と高い処理性能を両立させたいアクティブなユーザーに最適です。また、Wi-Fi 6やAndroid 15といった最新規格の恩恵を長く受けたいユーザーにとっても、魅力的な選択肢となります。特に、コストパフォーマンスを重視しつつ、妥協のない性能を求めるユーザーは、セール価格を狙うことで非常に満足度の高い買い物ができるでしょう。

前モデルのAlldocube iPlay 60 mini Proからの買い替えを検討している場合、多くの面で明確なアップグレードを体感できますが、顔認証がなくなる点を考慮に入れる必要があります。

結論:確かな進化を遂げた、選ぶ価値のある高コスパ8インチタブレット

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proは、いくつかのトレードオフ(特に生体認証の不在)はあるものの、それを補って余りある性能向上と最新機能を備えた、非常に魅力的な8インチタブレットです。その実力は、コンパクトなボディからは想像できないほど高く、特にコストパフォーマンスを重視するユーザーにとっては最適な一台となり得るでしょう。

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proの価格・購入先

※価格は2025/7/05調査のものです。

ECサイト

- Amazonで28,999円(税込・5000円OFFクーポン付きで実質23,999円)、

- 楽天市場で24,980円(送料無料)、

で販売されています。

Amazonで「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」をチェックする

楽天市場で「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」をチェックする

ヤフーショッピングで「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」をチェックする

AliExpressで「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」をチェックする

米国 Amazon.comで「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro」をチェックする

※AliExpressでの購入方法・支払い方法はこちらのページで紹介しています。

AliExpressで激安ガジェットをお得に購入する方法を徹底 解説

おすすめの類似製品を紹介

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Proに似た性能をもつタブレットも販売されています。

REDMAGIC Astra

REDMAGICから発売された9.06インチのタブレットです(2025年7月 発売)。

REDMAGIC OS 10.5 (Android 15.0ベース) 、Qualcomm Snapdragon 8 Elite、12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T メモリ、OLEDディスプレイ、256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 Proストレージ、8,200mAhバッテリー、背面13MPカメラ、前面9MPカメラ、デュアルX軸リニアモーター (4Dバイブレーション)を搭載しています。

また、「マジックキー」、「RGBライト」、「ゲームスペース」、PAD ICE-X 冷却システム、80W 高速充電、充電分離機能(バイパス充電)、「Google Gemini AI」、リフレッシュレート: 最大165Hz、タッチサンプリングレート: 瞬時最大2,000Hz、常時最大240Hz、に対応。

DP映像出力、デュアルスピーカー、DTS:X Ultraサウンドシステム、指紋認証、顔認証、IP54防水防塵、USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) x1、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4にも対応しています。

価格は、12GB + 256GBモデルが82,800円(税込・通常価格は87,800円)、16GB + 512GBモデルが109,800円(税込・通常価格は114,800円)、24GB + 1TBモデルが144,800円(税込・通常価格は149,800円)、です。

関連記事:REDMAGIC Astra徹底レビュー!驚異のゲーミング性能をNovaと比較

Lenovo Legion Y700 Gen 4

Lenovoから発売された8.8インチのタブレットです(2025年5月 発売)。

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (または 8 Ultimate Edition)、12GB / 16GB (LPDDR5X Ultra 9600) メモリ、8.8インチ(3040×1904)液晶、256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)ストレージ、7600mAhバッテリー、背面13MPカメラ、前面8MPカメラ、microSDカードスロット、ZUI 15 (Android 15ベース) を搭載しています。

また、ゲーム機能(AI声紋ハンター、AIピクセル狙撃の神、超広視野モードなど)、デュアルX軸リニアモーターによる振動フィードバック、AIアシスタント「天禧パーソナルスーパーインテリジェントエージェント」、AI機能(AIライティング、AI翻訳等)、スーパーコネクト(PCや他社製スマホと連携・ファイル共有・サブディスプレイ化)に対応。

DP映像出力、最大2TBまでのストレージ拡張、68W 超高速充電、Dolby Atmos対応のデュアルスピーカー、超低遅延スタイラスペン対応、デュアルUSB-C、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4にも対応しています。

価格は、AliExpressで62,759円、です。

関連記事:Legion Y700 Gen 4徹底レビュー!驚異のAI搭載ゲーミングタブ

ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra

ALLDOCUBEから発売された8.8インチの高性能タブレットです(2025年4月10日 発売)。

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 プロセッサ、12GB LPDDR5X メモリ、8.8インチ 2.5K WQXGA IPSスクリーン (2560×1600, 最大144Hz)、256GB UFS 3.1 ストレージ、7300mAh バッテリー、背面13MPカメラ、前面5MPカメラ、Android 14ベースのALLDOCUBE OS 3.0L、ジャイロスコープセンサーを搭載しています。

また、最大144Hzのアダプティブリフレッシュレート、Qualcomm AI Engine(最大40 AI TOPS)、仮想メモリ拡張、最大1TBまでのmicroSDカードによるストレージ拡張、PD 20W急速充電、6Wリバースチャージ、DP映像出力に対応しています。

さらに、ゲームモード、4Kビデオデコード、Google Gemini連携、音声アシスタント、Googleレンズ、冷却システム、デュアルBOXスピーカー(DTS サウンド、Smart PA対応)、USB Type-C 3.1ポート(DP出力/充電/OTG/データ転送/アナログイヤホン/PD Hub対応)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4にも対応しています。

価格は、Amazonで49,999円(税込・7000円OFFクーポン付きで実質42,999円)、楽天市場で49,999円(送料無料)、AliExpressで41,485円、です。

関連記事:iPlay 70 mini UltraとMini Turboを徹底比較レビュー!

HEADWOLF Fpad 7

HEADWOLFから発売された8.4インチのタブレットです(2025年2月 発売)。

MediaTek Dimensity 7050 (最大2.6GHz, 2x ARM Cortex-A78 + 6x ARM Cortex-A55)、8GB LPDDR5 メモリ + 8GB 仮想メモリ (最大16GB)、WQXGA (2560 x 1600) IPS液晶 (In-Cell, Widevine L1対応)、256GB UFS 3.1ストレージ、6500 mAhバッテリー、背面1600万画素 (AF)カメラ、前面800万画素カメラ、Android 14、6軸ジャイロセンサー、microSDカードスロット(SIMスロット2と排他利用)を搭載しています。

また、18W PD急速充電、スマートPAアンプ搭載スピーカー、顔認証、USB Type-C (OTG) x1、4G LTE対応、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth 5.2、GPSに対応しています。

価格は、Amazonで33,999円(税込・9000円 OFFクーポン付きで実質24,999円)、楽天市場で31,999円(送料無料)、ヤフーショッピングで19,980円(中古)、です。

関連記事:HEADWOLF Fpad 7レビュー!2.5K液晶とDimensity 7050で快適ゲーム体験!

Alldocube iPlay 60 mini Pro

Alldocubeから発売された8.4インチのタブレットです(2024年5月23日 発売)。

Alldocube OS 3.0 (Android 14ベース)、MediaTek Helio G99、8GB LPDDR4 メモリ、フルHDのIPS液晶、128GBストレージ、6050 mAhバッテリー、背面13MPのメインカメラ、前面5MPのフロントカメラ、光センサー、ジャイロスコープを搭載しています。

また、デュアルBOXスピーカー、ステレオサウンド、顔認証、触覚振動モーター、自動明るさ調整、4G LET通信、最大16GBまでのメモリ拡張、Widevine L1、18W PD急速充電、FMラジオ、最大512GBまでのストレージ拡張、Bluetoothキーボード(別売)、フォリオケース(別売・自立可能)、USB Type-C (OTG)、Wi-Fi 5のデュアルバンド、Bluetooth 5.2 、GPSに対応しています。

価格は、Amazonで28,999円(税込・5000円OFFクーポン付きで実質23,999円)、楽天市場で24,980円(送料無料)、です。

関連記事:激変した「Alldocube iPlay 60 mini Pro」の性能を解説

Teclast M50 Mini

Teclastから発売された8.7インチのタブレットです(2024年6月発売)。

Android 14、Unisoc T606、6GB LPDDR4X メモリ、HD液晶、128GBストレージ、5000 mAhバッテリー、背面13MP + 0.3MPのデュアルカメラ、前面5MPのフロントカメラ、重力センサー、光センサー、距離センサー、ホールセンサーを搭載しています。

また、デュアルチャンネルスピーカー、ステレオサウンド、Widevine L1、最大16GBまでのメモリ拡張、最大1TBまでのストレージ拡張、AI顔認証、アイプロテクションモード、リーディングモード、ダークモード、Dimモード、USB Type-C (OTG)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、GPSに対応しています。

価格は、Amazonで15,470円(税込・3570円OFFクーポン付きで実質11,900円)、です。

関連記事:8.7型「Teclast M50 Mini」タブレットとP85Tの違いを解説

他のAlldocube タブレットと比較

他にもAlldocubeのタブレットが販売されています。8インチモデルのほかに10インチ、11インチモデルもあるので、ぜひ比較してみてください。

ALLDOCUBE タブレット 激安コスパで独走! 最新 全機種を比較

その他のおすすめAndroidタブレットは?

その他のおすすめAndroidタブレットは以下のページにまとめてあります。

Android 15で使えるタブレット【2025年最新】全機種を徹底比較!

最新のAndroid 15 タブレットをまとめて紹介しています。

Android 14で使えるタブレット 2024 最新 機種 まとめ

最新のAndroid 14 タブレットをまとめて紹介しています。

HDMI出力できるAndroidタブレット ラインナップ 機種 まとめ

microHDMI端子を搭載したAndroidタブレットをまとめて紹介しています。

一度は手に入れてみたい超ハイスペックなAndroidタブレット まとめ

超ハイスペックなタブレットをまとめて紹介しています。